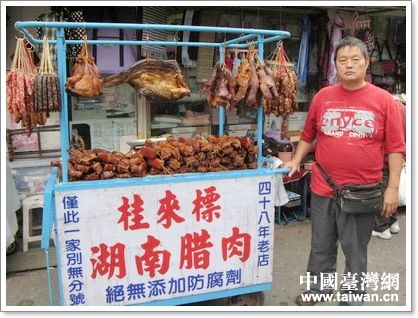

臺灣民眾對臘肉美味的眷戀與追求,絕不亞于湖南或四川鄉親。(劉文馨 攝)

有些情感深藏內心,縱使不以言詞表達,卻是難以完全掩飾。有些天性與生俱來(lái),縱使百般刻意隱藏,仍然不時(shí)顯露痕跡。農歷年節是中華文化深刻的展現,中華美食挑動(dòng)每個(gè)人的味蕾,兩岸家家戶(hù)戶(hù)過(guò)年歡慶團圓的景況,正是濃烈情感和本真自然的流露,展現中華民族同根同源,證實(shí)中華文化根深蒂固。

過(guò)春節離不開(kāi)各種美食。在眾多美味佳肴中,臘肉以其濃郁的香味、獨特的口感,源遠的傳統,廣受兩岸民眾喜愛(ài),成為許多家庭春節餐桌上不可或缺的一道硬菜。臺灣民眾對臘肉美味的眷戀與追求,絕不亞于湖南或四川鄉親。

年關(guān)至,臘肉香

臘肉的起源,可以追溯到兩千多年以前,主要流行于南方地區,各地臘味略有不同——湖南臘肉:種類(lèi)多樣,味道香咸;四川臘肉:麻辣口味,保存長(cháng)久;金華火腿:肉紅似火,滋味濃郁;廣式臘腸:紅潤透亮,香甜不柴。其中,湖南臘肉口味較咸,且種類(lèi)較多,雞、鴨、魚(yú)、牛等都可以被制成“臘肉”。

舊時(shí),湖南人從冬至開(kāi)始制作臘肉,等到年關(guān)時(shí)便能制作完成。家家戶(hù)戶(hù)將制好的臘味懸掛高處,以便散一散濃重的煙熏氣,一時(shí)間,空氣中都多了一絲剛剛腌漬過(guò)的、充滿(mǎn)年節喜悅的臘味。到除夕那天,端上一碗帶著(zhù)原始煙熏味、鄉土味的臘肉,頓時(shí)滿(mǎn)屋飄香,湖南人的新年也就開(kāi)始了。這時(shí)的臘肉,象征著(zhù)年關(guān)將至,代表了團圓。

現今臘制品掛上灶頭依然是年節特有景象。(劉文馨 攝)

舊時(shí),貧困地方到過(guò)年才舍得宰一頭豬,制成臘肉才能延長(cháng)保存時(shí)間。在物資豐富的當今社會(huì ),吃肉,對于普通人家而言已經(jīng)稀松平常,追求健康生活的人們,更愛(ài)吃新鮮的肉食,“延長(cháng)肉食保質(zhì)期”不再那么重要,臘肉又被賦予了新的“歷史使命”。過(guò)年回家的子女,再次返回工作求學(xué)崗位之前,行李箱里總會(huì )被父母塞得滿(mǎn)滿(mǎn)當當:家鄉特產(chǎn)、新鮮蔬果、自制茶油……這時(shí),臘肉又成為主角兒。臘肉,方便快捷,幾分鐘的炒制,就能讓工作繁忙的子女吃上一個(gè)熱菜。臘肉,是父母對遠方兒女真情綿延的牽掛。

歲末年初各種臘制品成為超市的主角。(劉文馨 攝)

家鄉味,匠心傳

大抵對于美食,人們有著(zhù)相通的感受,而且是出自人類(lèi)天性的自然牽引。湖南臘肉來(lái)到臺灣,同樣也廣受歡迎。

在臺灣,提起湖南臘肉,不少人立刻會(huì )提到“桂來(lái)標”。這個(gè)最初由湖南人桂來(lái)標創(chuàng )立的臘肉品牌,已經(jīng)存在了近一甲子光陰,而且還在持續散發(fā)令人難以抵擋的魅力。

設立在臺北石牌捷運站、榮民總醫院附近的“桂來(lái)標湖南臘肉”攤,每年農歷年前三個(gè)月開(kāi)賣(mài),每天幾乎總能見(jiàn)到前來(lái)購買(mǎi)的人排起的長(cháng)龍。對許多人來(lái)說(shuō),過(guò)年前來(lái)桂家攤位排隊買(mǎi)臘味,已經(jīng)成為味蕾呼喚之下自然反應的習慣:

“明年見(jiàn)!”——等候多時(shí)的客人這樣回應桂家人。

今年買(mǎi)上了還不夠,還得預約上明年,好像過(guò)年總是要吃到臘肉,才算圓滿(mǎn)。南來(lái)北往,排隊的民眾不分臺灣或外省籍,有不少顧客還是遠從鄰近縣市專(zhuān)程前來(lái)尋覓美味。一位從桃園北上操臺灣口音的客人推崇:這攤臘味物美價(jià)廉,我每年都要來(lái)買(mǎi)上幾千元,還寄送給親友。

盧老太太,桂來(lái)標的遺孀。生于湖南祁陽(yáng),18歲跟丈夫來(lái)到臺灣,今年已經(jīng)九十歲高齡。(劉文馨 攝)

現在,制作桂家臘肉的擔子,交到了二代掌門(mén)人桂臺生手中。他親自買(mǎi)來(lái)五花豬肉,嚴格按照父親留下的工序制作,做好的臘肉肉皮色澤金黃,肥肉淡黃,瘦肉紅潤,肉身干爽而緊實(shí)。

其中,臘肉腌制過(guò)程需要每日翻動(dòng),最為費力。若無(wú)這一步,則整缸肉的鹽分浸潤不均,口感將大打折扣。這已成為桂臺生妻子每日起床后,心里記掛的第一件事。每年這個(gè)時(shí)候,由于反復翻肉,即使有手套保護,她的手指甲也都會(huì )被磨光。

一般工廠(chǎng)一天可以做成的事情,桂臺生需要花費十倍的時(shí)間。可是他覺(jué)得,父親留下來(lái)的老味道總是要親手做的才好。

北投區石牌路二段的菜市場(chǎng)。桂家臘味做好后,便要拿去市場(chǎng)上銷(xiāo)售。這里有桂臺生妹妹桂秀菊經(jīng)營(yíng)數年的攤位。

農歷年前的某個(gè)周一下午三點(diǎn),對于菜市場(chǎng)來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)熱鬧的時(shí)段,沒(méi)有多少客人的情況下,大多數攤主選擇收攤回家。不過(guò),桂臺生的妹妹桂秀菊仍是沒(méi)有閑下:接電話(huà)、回消息、記訂單、揀貨物……即便是這樣,她的手機還是有二十多條消息未回。多年來(lái),桂秀菊不肯將這樣繁瑣的工作假手于人,是因為她更想及時(shí)知道顧客的感受:“如果找人幫我回手機信息,用計算機登記訂單,我怎么知道他會(huì )不會(huì )做錯呢?真找人幫忙干,顧客怎么想我就完全不知道了。”

桂家攤位除了臘肉還有許多臘制品。桂秀菊正在檢查顧客訂單。(劉文馨 攝)

臘肉,像是桂家兄妹的人生伴侶,幾乎陪伴了他們大半生:在熏房旁的童年,最難忘記的是母親被煙熏腫的雙眼;長(cháng)大后,他們又繼承父母事業(yè),用臘肉支撐起整個(gè)家,傳承父親留下的家鄉味。

到現在,年復一年,每到年關(guān),訂單不斷,這是顧客的信任,也是桂來(lái)標堅持的動(dòng)力:“就想堅持這一件事,不去想做別的了。跌跌撞撞做了很多年,總在慢慢進(jìn)步就好了”。像現在這樣,雖然繁瑣又耗時(shí),卻能讓桂家兄妹心安。

雇工老劉負責將貨物打包。他用力將紙箱壓緊,確保能緊緊包住貨物。一旁的盧老太太忍不住幫忙。

桂臺生是第二代接班人,忠于湖南家鄉原味。(圖片由桂臺生提供)

中華味,家鄉情

《舌尖上的中國》有句臺詞:中國人對食物的感情,多半是思鄉,是懷舊,是留戀童年的味道。

桂家臘肉對于許多老顧客而言也是如此。早年,來(lái)桂家買(mǎi)臘肉的多是來(lái)臺的湖南人,故土遙遙,他們入鄉隨俗,可家鄉的年味總是難以忘記,桂家臘肉更像是某種無(wú)言的深情寄托。

時(shí)代變遷,桂家攤位上也有了許多新產(chǎn)品。(劉文馨 攝)

現在,桂家的客人來(lái)自臺灣四方,遍布各處。他們中的有些人,甚至一輩子也沒(méi)能去過(guò)湖南,卻對臘肉有著(zhù)深深的眷戀。或許中華美食的魅力,就在于產(chǎn)生了這樣的連接:人們生活在不同的角落,說(shuō)著(zhù)不同的方言,卻對中華美食,有著(zhù)相同的情感。

對于他們來(lái)說(shuō),舊時(shí)吃到的臘肉,漸漸成為一種念想。臘肉的味道,仿佛已經(jīng)在漫長(cháng)的歲月中和故鄉、親人、童年等記憶重疊,以至于讓他們幾乎分不清,吃的是滋味,還是情懷。仿佛記憶中,那咸香的肉片,以及在冷空氣里蒸騰的白霧,都是幸福的味道,它定格了舊時(shí)溫馨的時(shí)光,它是關(guān)于“家”的獨家記憶。在外的游子過(guò)年回家,若是吃到這一口,也許就能一解鄉愁。

對于一些臺灣人而言,桂來(lái)標臘味是誘人的中華美食,東南西北四方前來(lái)排隊購買(mǎi)年貨,已經(jīng)成為過(guò)年的一部分。年節餐桌上的中華美食,家家戶(hù)戶(hù)門(mén)前的春聯(lián),親朋好友見(jiàn)面相互賀年,都是中華文化底蘊淋漓盡致的流露,更是兩岸一家最真實(shí)的寫(xiě)照。(作者:劉文馨,湖南人,山東大學(xué)威海校區新聞系學(xué)生,2018年秋季學(xué)期于臺灣世新大學(xué)交流。本篇為其在臺期間實(shí)地采訪(fǎng)報導)