年近八旬的許伯夷日前從中國國家博物館館長(cháng)王春法手中接過(guò)收藏證書(shū)時(shí),一臉?lè )判牡谋砬椤?/p>

許伯夷是臺灣知名藝術(shù)家、收藏家,祖籍泉州。長(cháng)期致力于中華文化傳播的他,在2023年初將多年來(lái)收藏的一批書(shū)信移交給中國國家博物館,并表達了無(wú)償捐贈的意愿。

接受中新社記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí),許伯夷說(shuō),兩岸家書(shū)是一段特殊歷史的見(jiàn)證,見(jiàn)證了分隔兩地的親人如何通過(guò)書(shū)寫(xiě)來(lái)傳遞情感。“無(wú)論身在何處,故鄉永遠是兩岸同胞魂牽夢(mèng)縈的地方。”收藏過(guò)程中,他不僅被字里行間的親情所打動(dòng),也深深感受到兩岸一家親,兩岸是血脈相連、血濃于水的命運共同體。

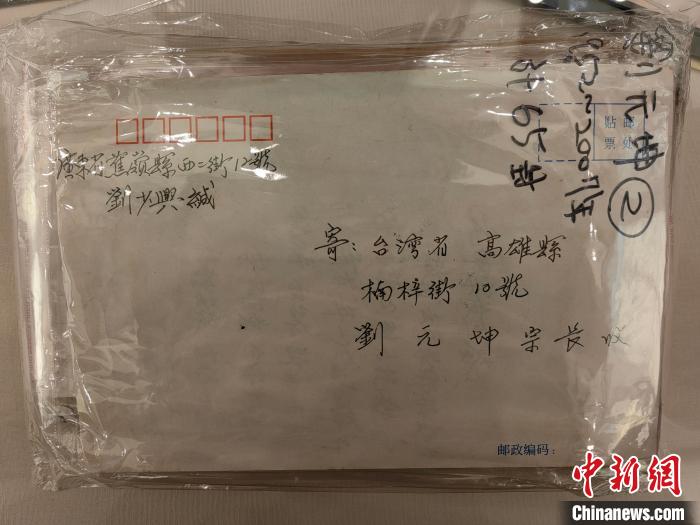

許伯夷捐贈的部分兩岸家書(shū)。中新社記者 應妮 攝

“我記得其中有一封從山東寄給臺灣親人的家書(shū)。雖然50年未見(jiàn),雙方也都已經(jīng)各自組建家庭,但寫(xiě)信人表示非常高興得知對方還在世,而且很期待有機會(huì )可以見(jiàn)見(jiàn)面。”講到這里,許伯夷眼眶發(fā)紅。他說(shuō),雖然寫(xiě)信人不是自己的親人,但從這封兩岸家書(shū)中能看到親情,很溫馨。“這證明我們兩岸是一家人。”

經(jīng)整理,許伯夷捐贈給中國國家博物館的這批書(shū)信共計6265件套,其中海峽兩岸來(lái)往書(shū)信多達3559件套,時(shí)間跨度從1920年到2018年。主要記錄了兩岸民眾間的日常交流等,反映了兩岸民眾之間延綿不斷、難以割舍的緊密聯(lián)系。

為什么要收藏兩岸家書(shū)?“就是為了能記住啊”,許伯夷回答得非常直接。40年前他就開(kāi)始了兩岸家書(shū)的收藏。“那個(gè)年代沒(méi)有人會(huì )重視這些,不少書(shū)信都被當作廢品處理,甚至一把火也就燒掉了,能剩下來(lái)、留下來(lái)的也沒(méi)那么多,所以我們必須要珍惜它。”

許伯夷捐贈的部分兩岸家書(shū)。 中新社記者 應妮 攝

此前,許伯夷將其將收藏的福州人孫上捷與他在臺灣的兒子孫世杭長(cháng)達近30年的97封往來(lái)書(shū)信,捐贈給閩臺歷史文化研究院。

“杭兒知悉,汝動(dòng)身后,連撥三電盡悉……”這是孫上捷寫(xiě)給兒子孫世杭的第一封信。1946年,孫世杭前往臺灣工作,當時(shí)父子倆還以為這只是短暫的離別,沒(méi)想到后來(lái)兩岸進(jìn)入隔絕時(shí)期,在停航和停郵的情況下,連最簡(jiǎn)單的問(wèn)候都成了奢望。那個(gè)年代想寄信就必須先經(jīng)過(guò)香港,再轉到臺灣,整個(gè)過(guò)程這么麻煩,他們父子倆還能保持近30年的書(shū)信往來(lái),雖然都是寫(xiě)家長(cháng)里短、家庭開(kāi)支等生活匯報,依然讓人深受感動(dòng)。

許伯夷收藏比較多的,是臺灣老兵寫(xiě)給在大陸的妻子的家書(shū)。老兵當中很多人因為沒(méi)辦法回大陸,最終選擇在臺灣又娶妻生子,“在他們和大陸妻子的往來(lái)信件里,我讀到更多的是理解:雖然被迫中斷聯(lián)系很無(wú)奈很遺憾,但生活還要繼續。有些老兵會(huì )在信里跟大陸的妻子匯報自己結婚的情況,還告訴她,如果有合適的人可以再嫁;而妻子的回信中既有懷念,也有釋?xiě)押蟮淖8!?rdquo;

在他看來(lái),兩岸家書(shū)訴說(shuō)著(zhù)海峽兩岸人民悲歡離合的感人故事,承載著(zhù)海峽兩岸同胞休戚與共的集體記憶,見(jiàn)證了海峽兩岸人民之間無(wú)法阻斷的交流歷程,是特殊時(shí)代的見(jiàn)證,所以具有收藏和研究?jì)r(jià)值。他收藏兩岸家書(shū)也不是為了去拍賣(mài),而是希望盡自己所能,將這些珍貴的信件保存起來(lái),遇到對這部分歷史感興趣的單位或者博物館,很樂(lè )意將藏品捐贈出去,因為在他們的平臺上,兩岸家書(shū)能夠引起更多人的關(guān)注,能夠得到更好的呈現。

“我看到中國國家博物館里人很多啊”,他興奮得像個(gè)小孩子,不禁開(kāi)始期待這批家書(shū)面向公眾的展覽,“越多人看到越好!”