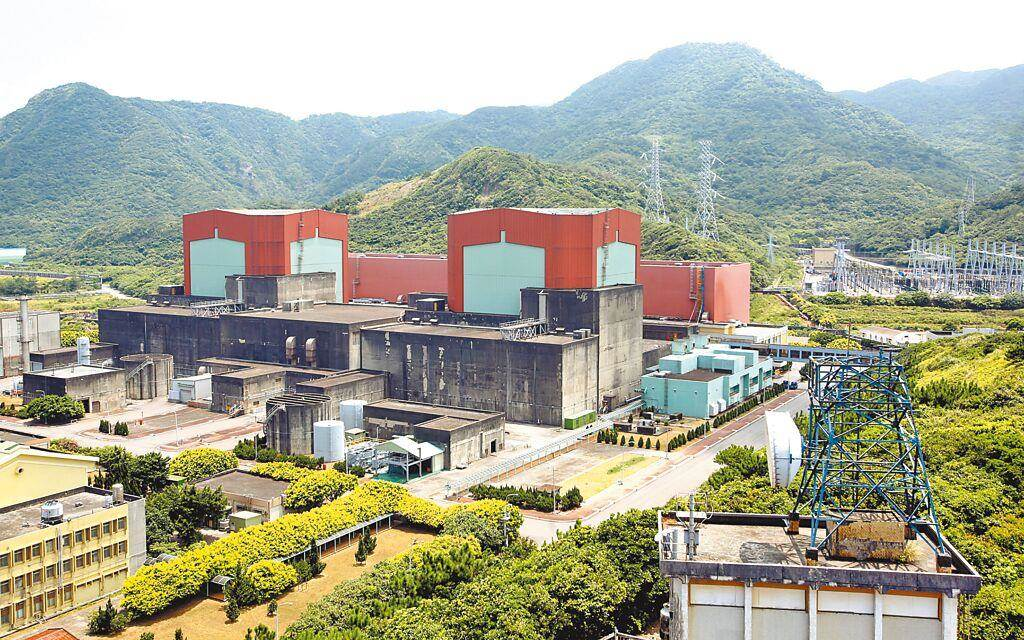

圖為核二廠(chǎng)外觀(guān)。 (圖/臺電提供)

美國的智庫舉行年度“臺灣會(huì )議”,邀請臺灣當局官員與學(xué)者討論能源安全的議題,臺當局代表暢談臺灣的廢核經(jīng)驗,以及宣稱(chēng)廢核不導致臺灣缺電!有勞智庫費心邀請對臺灣能源政策持不同看法的學(xué)者與會(huì ),說(shuō)明臺灣電力供應危機與減碳無(wú)著(zhù)的實(shí)際窘?jīng)r,會(huì )議主持人順勢在結語(yǔ)時(shí)不客氣用“簡(jiǎn)直瘋狂”批評臺灣地區的非核政策,還強調這不是失言,而是忠言逆耳的警告。

國際政治有太多的實(shí)例,可以斷定美國一切作為均以美國利益為出發(fā)點(diǎn),“美國第一”為目的。現階段,美國的期待是臺灣當局有足夠的韌性,守住第一島鏈。將臺灣地區武裝成刺猬,兩敗俱傷、玉石俱焚,是他的如意算盤(pán)。但臺灣當局執意推動(dòng)非核家園政策,大幅度的增加天然氣發(fā)電比例,忽視能源供應安全,成為臺灣地區安全不堪一擊的軟肋。若兩岸起了爭端,輪不到真槍實(shí)彈的上場(chǎng),臺灣已因被封鎖,沒(méi)有能源而土崩瓦解,美國的策略豈不功虧一簣。

能源政策規劃是選擇題,不是是非題!能源選擇是風(fēng)險的選擇,風(fēng)險有三個(gè)要素,事件、事件發(fā)生的機率、與事件發(fā)生后的損失。風(fēng)險無(wú)法避免,決策的正反兩面都有風(fēng)險,可以降低風(fēng)險的措施也是決策的一部分。風(fēng)險評估是理性的,但風(fēng)險的選擇是感性的,是有可能被操作扭曲的。

各國因為自然環(huán)境與地緣政治狀況的不同,能源政策所考量的風(fēng)險不同,也形成不同的能源政策。能源政策的形成除了風(fēng)險考量外,還牽涉到資本家的利益,與政客的算計。當能源政策、政客的算計、與資本家的利益緊密的結合后,能源政策對國家、社會(huì )、與民眾的風(fēng)險只剩下口水。

臺灣地區是海島、無(wú)自產(chǎn)能源、孤立電網(wǎng),地狹人稠。理性地來(lái)說(shuō),臺灣能源政策規劃原則非常簡(jiǎn)單明確,多元化、燃料的供應無(wú)虞、價(jià)格的穩定、與低二氧化碳排放。

先不論大幅度擴展再生能源對生態(tài)環(huán)境與景觀(guān)的影響,再生能源確實(shí)是臺灣的首選,但土地資源不足,再生能源發(fā)展的極限是可以估算的,年發(fā)電量能否達成20%,都有風(fēng)險,還要奢談2050的碳中和。孤立電網(wǎng)夠承受不可調控電力的比例,是無(wú)可爭議的科學(xué)事實(shí)。儲能技術(shù)沒(méi)有跨世代的突破前,鴕鳥(niǎo)般的過(guò)度發(fā)展再生能源,只是在自欺欺人,燃燒民脂民膏。

民進(jìn)黨當局推動(dòng)非核家園政策,廢棄可提供無(wú)碳電力的核電設施,大幅擴展風(fēng)電與太陽(yáng)能光電。為替換停止運轉的核電廠(chǎng)、淘汰高污染的老舊燃煤電廠(chǎng)、效率較低的燃氣電廠(chǎng)、搭配不可調控的再生能源,未來(lái)七年要興建 15 座大型燃氣電廠(chǎng)。2022年1部,2023年2部,2024年 4 部,2025~2028 每年2部。目前再生能源的建設進(jìn)度已經(jīng)大幅的落后,規劃2022年9月商轉的大潭8號機,至今尚未完工。這15部燃氣機組都有工期延宕的風(fēng)險,工期延宕會(huì )造成缺電與限電,臺灣的經(jīng)濟與工業(yè)生產(chǎn)能夠承受缺電與限電的風(fēng)險嗎?。

即使電廠(chǎng)蓋好,沒(méi)有天然氣,電廠(chǎng)只是裝飾。臺灣目前天然氣接收站有兩座(永安與臺中港),規劃中有5 座,目前三接工期延宕,最快2025年6月才能供氣營(yíng)運,四、五、六接都還在進(jìn)行環(huán)評程序,報載臺電已延后四、五接的預算編列。網(wǎng)頁(yè)上找到臺經(jīng)濟部門(mén)能源局的資料,顯示目前營(yíng)運的一接與二接都容量超載運轉。長(cháng)時(shí)間的超載運轉,沒(méi)有故障的風(fēng)險嗎?安全嗎?天然氣接受站能夠蓋好,并不代表能夠找到液態(tài)天然氣輸送船,俄烏戰爭帶來(lái)的沖擊就是血淋淋的事實(shí)。搶到天然氣船,氣能不能到達臺灣,還得看臺灣海峽通不通。能源局自己說(shuō)的,“… 天然氣安全存量天數,2019年至少為7天,2027年達14天”。美國智庫批評臺灣能源政策“簡(jiǎn)直瘋狂”,就是因為臺灣的能源政策蓄意的忽略顯而易見(jiàn)之能源供應穩定的風(fēng)險。

天然氣發(fā)電成本,超過(guò)80%為燃料購買(mǎi),天然氣價(jià)格增加一倍,燃氣發(fā)電成本成為1.8倍。天然氣價(jià)格與國際政經(jīng)情勢息息相關(guān),天然氣的供需與價(jià)格能為戰爭的武器,俄烏戰爭爆發(fā)后,天然氣價(jià)格的飆漲就是實(shí)例。天然氣價(jià)格上漲,會(huì )帶動(dòng)燃煤價(jià)格的升高。電力系統中有高比例的化石燃料發(fā)電,要承擔電價(jià)大幅度波動(dòng)的風(fēng)險。

要讓臺灣電力系統盡快地脫離泥沼,滿(mǎn)足國際社會(huì )對減碳的要求,以及達成2050年碳中和的目標,將核能發(fā)電納入能源政策的規劃,是唯一的途徑。短期是將運轉中核電廠(chǎng)的延役至60年與核四廠(chǎng)商轉,中長(cháng)期是在臺灣興建小型模塊化反應器。

2018年“以核養綠”臺籍民眾投票獲得589萬(wàn)的同意票,與反對票的比例約為6:4,等同于大多數民眾同意于2025年后繼續使用核能,有志2024年參選的人,該知道,起風(fēng)了。2023年是臺灣地區的選舉年,在缺電與限電的陰影下,相信能源政策會(huì )是重要的議題,核能會(huì )是議題的核心,政治人物在說(shuō)明立場(chǎng)前,先要想想臺灣要如何因應不采用核能的風(fēng)險;供應的無(wú)虞、發(fā)電成本的穩定、及二氧化碳的減量。(作者為臺灣“清華大學(xué)”工程與系統科學(xué)系特聘教授 臺灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”)