臺灣持續干旱,日月潭水位下降13米,沉入水底的建筑、遺跡重見(jiàn)天日。臺灣《聯(lián)合報》報道稱(chēng),昨天(23日)又有民眾在伊達邵燈塔附近潭底發(fā)現一塊墓碑,為清朝道光23年設立,距今已有178年時(shí)間,發(fā)現者相當驚訝。

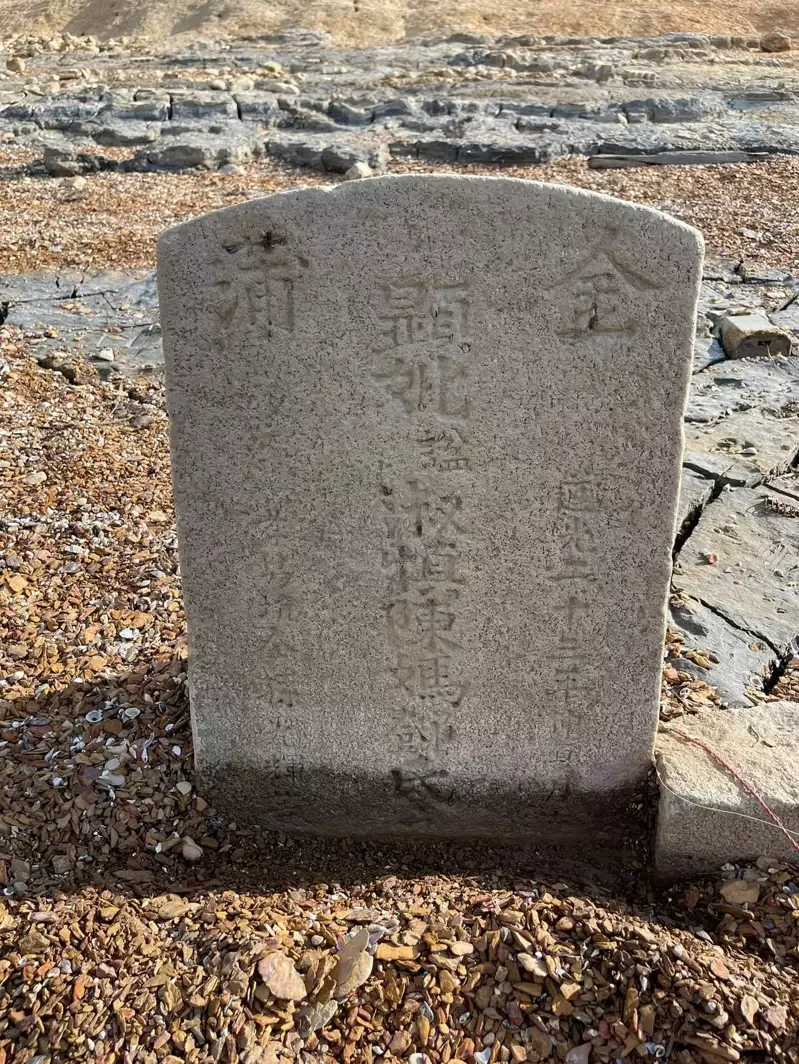

日月潭水位下降,水中的石碑重見(jiàn)天日(圖片來(lái)源:臺媒)

報道稱(chēng),臉書(shū)“日月潭一等高”粉絲專(zhuān)頁(yè)管理員在直播視頻中稱(chēng),他駕小船在伊達邵燈塔附近,意外發(fā)現岸邊有一塊墓碑,他上岸查看發(fā)現,這座墓碑上字跡筆畫(huà)清晰,立碑時(shí)間為“道光23年仲夏”(1843年),至今已有178年歷史。

墓碑上堂號為“金蒲”,并刻有“顯妣謚淑慎陳媽鄧氏”,左側碑底刻字較為模糊,依稀能辨識“孝男”2字,墓碑根部完整應不是被棄置,而是原本沉入潭底的清朝古墓。

石碑上的字跡依舊很清晰。(圖片來(lái)源:臺媒)

報道稱(chēng),根據記載,“日月潭”一詞,最早見(jiàn)于清道光元年(1821)臺灣府北路理番同知鄧傳安所著(zhù)“蠡測匯抄”第2篇“水沙連紀程”所記:“…過(guò)水里社,望見(jiàn)日月潭中之珠仔山;藍鹿洲東征集所紀之水沙連即此…”。

《聯(lián)合報》介紹說(shuō),日月潭為天然湖泊,原本面積為4.55平方公里,1934年蓄水完成日月潭第一發(fā)電所,潭面擴張至7.73平方公里,當時(shí)稱(chēng)為“珠子山”的拉魯島面積也稍為縮小,原本設在潭邊的聚落、住宅甚至墓園,也因此沉入水底。

發(fā)現古墓的李先生說(shuō),水位退到能看到墓碑,估計至少要退水位10米以上才能浮出,等于墓碑長(cháng)年沉沒(méi)在潭底,如今可以重見(jiàn)天日,依舊屹立不搖,感覺(jué)蠻神奇的。地方人士表示,距離上次浮出水面,可能追溯到30到40年前的干旱。

南投縣文化局說(shuō),這座墓碑未被敲打、破損,墓碑下是否還有先人骨骸,都無(wú)礙文資審議,若具文資價(jià)值,就會(huì )設告示并劃定保護區。

值得一提的是,臺灣中部持續干旱,日月潭水位見(jiàn)底,呈現難得一見(jiàn)的草原景象,很多臺灣民眾在日月潭邊“淘寶”,發(fā)現很多沉沒(méi)潭底的物品。

臺灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”此前報道,有臺灣網(wǎng)友就在干旱見(jiàn)底的日月潭邊上還發(fā)現一塊疑似距今275年、乾隆年間的石碑,有熟知史學(xué)的人士表示,這可能是第一批赴臺開(kāi)墾的漢人所留。

圖片發(fā)出后,網(wǎng)友紛紛留言稱(chēng),“沒(méi)想到日月潭底下有這么多‘寶物’”,也有網(wǎng)友留言,“如果真是乾隆年間的碑,又多了一個(gè)證明,臺灣就是中國的一部分”。(記者 尹艷輝)

(來(lái)源:環(huán)球網(wǎng))