何以中國?回望走過(guò)的路,綿延數千年,順著(zhù)歷史的足跡,我們找尋著(zhù)中華文明發(fā)端于何時(shí)、發(fā)生于何地。一路上,先人們究竟經(jīng)歷了怎樣的曲折與不凡,才創(chuàng )造出如此燦爛的文明?我們嘗試尋找答案。

漢字,中國古人智慧的結晶。千百年間,它經(jīng)歷了“甲金篆隸草楷行”的發(fā)展。從記錄的工具到藝術(shù)的載體,它的身上,傾注了無(wú)數先人的心血。

凝望漢字,一筆一劃間,我們似乎發(fā)現了,藏在其中那份古人走心的文化生活與脫俗的精神品格。

樂(lè ),本指樂(lè )器,在古人眼中,它既可以化身悠揚宛轉的名曲,又能成為高山流水般知音的代名詞;它可以飽含“窈窕淑女,鐘鼓樂(lè )之”的愛(ài)意,也能擁有“一簞食一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂(yōu),回也不改其樂(lè )”的淡然。

美,本義味美,可落筆生花間,它擁有了“君子成人之美”的風(fēng)度,向往起“一顧傾人城,再顧傾人國”的佳人,渴望著(zhù)“一言之美,貴于千金”的品質(zhì),也為“嘆人間,美中不足今方信”而憂(yōu)傷。

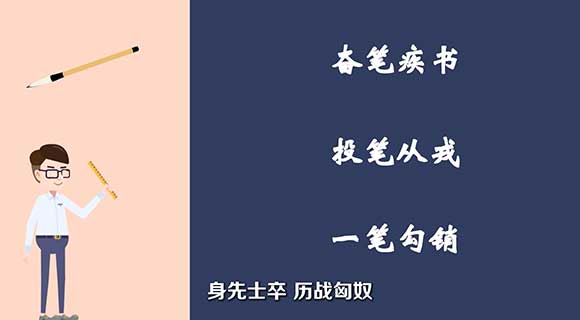

筆,寫(xiě)作工具外,古人同樣賦予了它深刻寓意。面對君王的過(guò)錯,魏征奮筆疾書(shū),直言進(jìn)諫;推行新政時(shí),范仲淹將碌碌無(wú)為官員的名字從名冊上一筆勾銷(xiāo);家國存亡之際,班超投筆從戎,身先士卒,歷戰匈奴。

詩(shī)書(shū)禮樂(lè ),琴棋書(shū)畫(huà),像這樣的漢字我們有數萬(wàn)之多。它們就像一面面鏡子,折射出先人智慧,倒映著(zhù)五千年華夏文明。

監制:張寧 廖慧

策劃:李方舟

制作:董大正

資料:新華網(wǎng) 中國歷史研究院網(wǎng)

來(lái)源:光明網(wǎng)