良渚文化的展示與傳播

在良渚古城遺址公園的東南面幾公里處則是良渚博物院。作為展現良渚遺址與良渚文化的一個(gè)窗口,良渚博物院的重要性不言而喻。

早在1994年,良渚文化博物館就已建成,2008年,良渚文化博物館由英國戴維·奇普菲爾德(DavidChipperfield)設計事務(wù)所承擔概念性設計,采用了“一把良渚玉錐撒落在大地上”的設計理念,將其改建為了良渚博物院。2010年以后,在復旦大學(xué)文物與博物館學(xué)系教授高蒙河的策劃下,良渚博物院再一次進(jìn)行了展陳的改造。

良渚博物院盛淑彥攝

良渚博物院目前設有“水鄉澤國”、“文明圣地”、“玉魂國魄”三個(gè)展廳。走進(jìn)博物院,便能看到實(shí)物展項和輔助展項相結合的方式:良渚先民用到的竹筏、獨木舟、良渚先民為木材加工,穿著(zhù)獸皮,圍著(zhù)篝火的場(chǎng)景都一一呈現在觀(guān)眾面前;在第二展廳內,則有3D打印的良渚文化的房子、村莊,以及墓葬坑的復制呈現等,以多角度的展示還原了良渚文明。

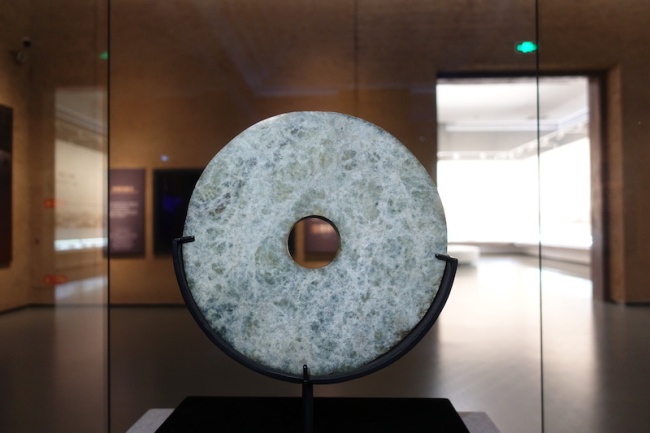

玉器是良渚古城遺址最突出的物質(zhì)成就之一,在數量、體量、種類(lèi)以及工藝上反映了良渚文化高超的藝術(shù)。其中,最具代表的便是琮、璧、鉞。玉器上精美的紋飾中神人獸面紋是良渚文化玉器最具特色的紋飾,一般上部是頭戴羽冠的人的形象,中間是圓眼獠牙的猛獸的面目,下部是飛禽的利爪。通過(guò)浮雕、透雕與陰刻等幾種不同的技法,基本見(jiàn)于出土玉器的所有器形上,在良渚古城遺址及其他良渚文化遺址中都有的發(fā)現,而且形態(tài)固定,應為良渚人心中共同尊奉的地位最高、及至唯一的神祉,標志著(zhù)當時(shí)的社會(huì )有著(zhù)高度一致的精神信仰。在展廳的中央,觀(guān)眾可以看到單獨陳列的琮、璧、鉞的“三大件”。

良渚博物院內展現的玉璧

鏤空神人紋玉冠狀器

良渚博物院的職責是促進(jìn)良渚文化的傳播。近幾年,該館推出了一系列的展覽,包括故宮博物院的“良渚與古代中國——玉器顯示的五千年文明展”等,在第二屆進(jìn)博會(huì )上也有亮相。此外,還通過(guò)數字化手段展示良渚文化,以此促進(jìn)良渚文化的活態(tài)展示,增加良渚文化的親和力、穿透力。

對于博物院的規劃,良渚博物院院長(cháng)徐天進(jìn)近日在接受對話(huà)時(shí)表示,“要以良渚為核心,另外還是要不斷地引進(jìn)新的東西進(jìn)來(lái),要把跟良渚有關(guān)系的結合起來(lái),做一些新的內容。”

徐天進(jìn)在談及了心目中博物館的理想樣子時(shí)說(shuō),“應該是所有考古的圖、照片都在那里,這個(gè)館可以跟圖書(shū)館一樣,一個(gè)普通人可以去借閱讀。我們應該有一個(gè)這樣的地方,教育也需要,研究也需要,社會(huì )共享也需要,文創(chuàng )更需要。這對公眾的素質(zhì)也會(huì )有比較高的要求。需要一個(gè)漫長(cháng)的發(fā)展過(guò)程。”

(本文部分內容參考杭州良渚遺址管理區管委會(huì )相關(guān)資料及澎湃新聞此前報道)