“我們在‘文明沖突’的鼓噪中守正不移,共同倡導文明對話(huà),反對文明歧視,守護世界文明多樣性。”

回首這一年,從中亞古城撒馬爾罕到印尼巴厘島、泰國曼谷,再到沙特利雅得……世界,正深刻感知中華文明蘊藏的博大智慧。

11月18日,在亞太經(jīng)合組織第二十九次領(lǐng)導人非正式會(huì )議上,習近平主席以中華傳統文化為亞太合作注入全新內涵——中國古人說(shuō):“知者不惑,仁者不憂(yōu),勇者不懼。”新形勢下,我們要攜手構建亞太命運共同體,再創(chuàng )亞太合作新輝煌。

12月8日,在沙特阿拉伯媒體發(fā)表的署名文章中,習近平主席娓娓道來(lái),“以文明交流超越文明隔閡、以文明互鑒超越文明沖突,促進(jìn)人民相知相親,共建美美與共的文明百花園。”

中華文明之河以寬廣胸懷擁抱世界,奏響人類(lèi)文明“八音合奏,終和且平”的新樂(lè )章。

“海內存知己,天涯若比鄰。”習近平主席曾引用這句詩(shī)指出,日益密切的友好合作讓中沙兩國人民的心更緊地貼在一起。

正在學(xué)習中文的沙特青年瓦薩爾對這句詩(shī)有著(zhù)自己的理解,“習近平主席是希望沙中兩國人民能像兄弟一樣,雖相隔遙遠,也能互相照顧。”

近日,包括瓦薩爾在內的100多位沙特中文學(xué)習者和愛(ài)好者給習近平主席寫(xiě)信,分享學(xué)習中文的收獲和感悟。

習近平主席在復信中說(shuō),學(xué)習彼此的語(yǔ)言,了解對方的歷史文化,將有助于促進(jìn)兩國人民相知相親,也將為構建人類(lèi)命運共同體貢獻力量。

“我會(huì )繼續努力學(xué)好中文、爭取讀到博士,將來(lái)做一名中文教師,還要在社交媒體翻譯更多中文視頻和文章,向阿拉伯世界更深入地介紹中國。”收到復信的瓦薩爾,更堅定了學(xué)習中文的信心。

△當地時(shí)間12月7日,習近平主席抵達沙特阿拉伯首都利雅得,出席首屆中國-阿拉伯國家峰會(huì )、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會(huì )峰會(huì )并對沙特進(jìn)行國事訪(fǎng)問(wèn)。這是禮賓護衛機在空中拉出象征中國國旗的紅黃兩色彩帶。

語(yǔ)言是文明交流的載體,國之交在于民心相交。

12月9日,習近平主席在中國-海灣阿拉伯國家合作委員會(huì )峰會(huì )上強調,我們要增進(jìn)民心相通,豐富人文交流,借鑒彼此優(yōu)秀文化成果,弘揚東方文明深厚精髓,為人類(lèi)文明發(fā)展進(jìn)步作出積極貢獻。

埃及前總理伊薩姆·沙拉夫是中國文化的忠實(shí)“粉絲”。他的辦公室擺放了很多與中國有關(guān)的物件:中文字畫(huà)、橫幅、中式掛扇、中國寶劍……

“當第一次聽(tīng)到中國歌曲《茉莉花》的旋律時(shí),我的心靈受到震顫,感動(dòng)得不禁潸然而下,有一種久違的親切感,全身心融入進(jìn)了優(yōu)美的旋律中。”

沙拉夫興奮地介紹著(zhù)自己愛(ài)聽(tīng)的中國歌:“許多阿拉伯人也都喜歡這首歌曲,因為它表達了我們同為人類(lèi)各自心中珍藏的美好事物。”

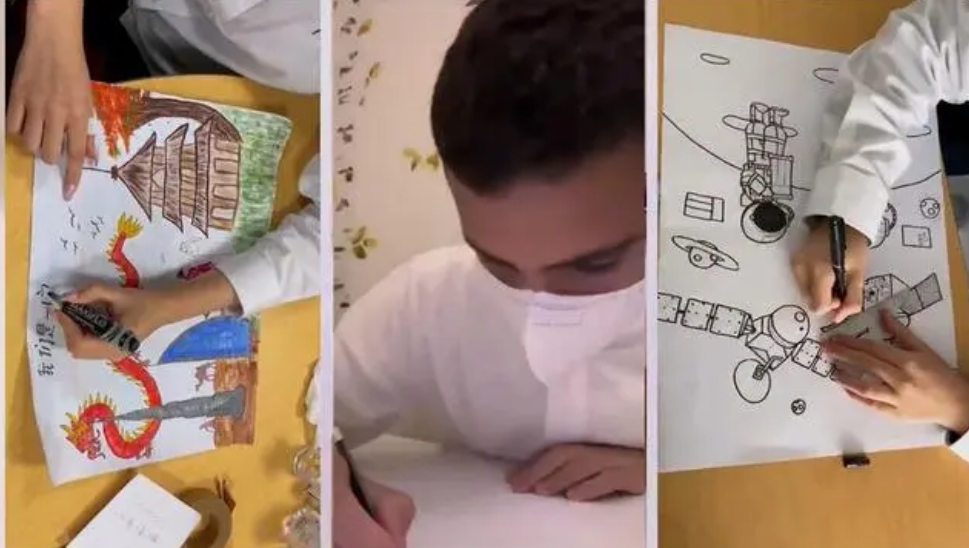

△2022年11月,阿聯(lián)酋中文教學(xué) “百校項目”學(xué)生繪畫(huà)比賽 。(圖片來(lái)源:中國駐阿聯(lián)酋大使館)

如今,中華文化正在被世界用新的方式理解、講述和傳播:摩洛哥音樂(lè )博主迪娜演唱中文歌曲,視頻在社交媒體播放超過(guò)1億次;法國人菲利普·托納雷愛(ài)上了中國茶藝,“我能夠由此在現代生活的喧囂中享受一段安靜的時(shí)光”;江西景德鎮,瓷器修復的體驗給美國小伙史蒂文·韋德斯留下了深刻印象,“當我真正嘗試去尋找兩塊碎片匹配拼接時(shí),才切實(shí)感受到要把上百塊碎片修復成一件瓷器是多么不容易”……

習近平總書(shū)記指出,在共建“一帶一路”過(guò)程中,我們要積極傳播中華文化,加強同沿線(xiàn)國家的文化交流,增進(jìn)民心相通,共同構建亞洲命運共同體、人類(lèi)命運共同體,共同創(chuàng )造更多更優(yōu)秀的人類(lèi)文明成果。

文明如水,潤物無(wú)聲。

“新形勢下,中國將同阿拉伯國家傳承友好精神,攜手構建面向新時(shí)代的中阿命運共同體。”

“中蘇是患難與共的好朋友、好兄弟。中方支持蘇丹各方繼續通過(guò)對話(huà)協(xié)商平穩推進(jìn)政治過(guò)渡,反對外部勢力干涉蘇丹內政,將繼續在國際場(chǎng)合為蘇丹朋友仗義執言。”

“中蒙互為重要鄰國,保持中蒙長(cháng)期穩定的睦鄰友好合作關(guān)系,符合兩國人民根本利益。”

在一系列密集的元首外交中,中國方案彰顯中國智慧。

習近平主席指出,親仁善鄰、協(xié)和萬(wàn)邦是中華文明一貫的處世之道,惠民利民、安民富民是中華文明鮮明的價(jià)值導向,革故鼎新、與時(shí)俱進(jìn)是中華文明永恒的精神氣質(zhì),道法自然、天人合一是中華文明內在的生存理念。

△2022年12月,《山海情》阿語(yǔ)版海外首播,將中國脫貧故事講給全世界。

中華優(yōu)秀傳統文化是中華民族的文化根脈,其蘊含的思想觀(guān)念、人文精神、道德規范,不僅是中國人思想和精神的內核,對解決人類(lèi)問(wèn)題也有重要價(jià)值。

大道之行,天下為公。

——世界進(jìn)入新的動(dòng)蕩變革期,中東地區正在發(fā)生新的深刻變化。阿拉伯人民要求和平與發(fā)展的愿望更加迫切,追求公平正義的呼聲更加強烈。中阿作為戰略伙伴,要繼承和發(fā)揚中阿友好精神,加強團結合作,構建更加緊密的中阿命運共同體。

—— 堅持命運與共,建設守望相助的亞太。我們要以戰略和長(cháng)遠眼光看待亞太合作,維護亞太經(jīng)合組織在區域合作中的主渠道地位,維護亞太合作正確方向。

——當前,國際形勢發(fā)生重大變化。我們必須以人類(lèi)前途命運為重,同舟共濟,共克時(shí)艱。

有學(xué)者觀(guān)察到,這些重大理念主張體現了中華民族一脈相承的精神追求、精神特質(zhì)、精神脈絡(luò ),在對傳統文化的創(chuàng )造性轉化和創(chuàng )新性發(fā)展中實(shí)現了民族與世界的辯證統一,為解決當代人類(lèi)面臨的共同難題提供了中國方案,在促進(jìn)世界和平與發(fā)展中弘揚了中國精神、貢獻了中國力量。

“我們要加強文明交流,增進(jìn)理解信任。”

12月9日,習近平主席在首屆中國-阿拉伯國家峰會(huì )開(kāi)幕式上發(fā)表主旨講話(huà)指出,要弘揚和平、發(fā)展、公平、正義、民主、自由的全人類(lèi)共同價(jià)值,樹(shù)立新時(shí)代文明交流互鑒的典范。

“五色交輝,相得益彰。”文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富。

在沙特阿拉伯媒體發(fā)表的文章中,習近平主席以史鑒今——先知穆罕默德曾說(shuō):“知識,雖遠在中國,亦當求之。”700年前,中國元代汪大淵曾到達麥加,描繪麥加“風(fēng)景融合,四時(shí)之春,田沃稻饒,居民樂(lè )業(yè)”,他的《島夷志略》成為中國了解古代沙特的重要文獻。600年前,中國明代航海家鄭和多次遠航到達吉達、麥地那等地,傳播友好、增進(jìn)交流,至今為人們樂(lè )道。

“習近平主席在署名文章中對阿中、海中和沙中歷史交往的典故如數家珍,讓人倍感親切。”沙特新聞部國際媒體處總監侯賽因·沙馬里認為,習近平主席此行必將成為“阿中文明交流史上新的璀璨篇章”。

△2016年12月,國家博物館舉辦的《阿拉伯之路——沙特出土文物展》。圖為沙特考古學(xué)家在泰伊發(fā)現的金面具。

志同道合是伙伴,求同存異也是伙伴。

12月1日,習近平主席同歐洲理事會(huì )主席米歇爾舉行會(huì )談時(shí)強調:“中歐歷史文化、發(fā)展水平、意識形態(tài)存在差異,雙方在一些問(wèn)題上看法不同很正常,應該以建設性態(tài)度保持溝通協(xié)商,關(guān)鍵是尊重彼此重大關(guān)切和核心利益,特別是尊重主權、獨立、領(lǐng)土完整,不干涉對方內政,共同維護中歐關(guān)系的政治基礎。”

和羹之美,在于合異。

“仰觀(guān)宇宙之大,俯察品類(lèi)之盛,所以游目騁懷,足以極視聽(tīng)之娛,信可樂(lè )也。”今年10月,正在太空執行任務(wù)的意大利女宇航員薩曼莎·克里斯托福雷蒂在國際空間站行經(jīng)中國上空時(shí),在社交媒體引用了中國東晉時(shí)期書(shū)法家王羲之《蘭亭集序》的名句,分別用漢語(yǔ)、意大利語(yǔ)、英語(yǔ)寫(xiě)下了這段中國古文,以表達她面對浩瀚星空時(shí)的思緒云騫。

習近平主席指出,推動(dòng)構建人類(lèi)命運共同體,不是以一種制度代替另一種制度,不是以一種文明代替另一種文明,而是不同社會(huì )制度、不同意識形態(tài)、不同歷史文化、不同發(fā)展水平的國家在國際事務(wù)中利益共生、權利共享、責任共擔,形成共建美好世界的最大公約數。

自古以開(kāi)放包容聞名于世的中華文明,也在同其他文明的交流互鑒中不斷煥發(fā)新的生命力。

△今年2月,沙特首都利雅得首次點(diǎn)亮“中國紅”以慶祝中國春節。

“以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優(yōu)越,共同應對各種全球性挑戰。”

一個(gè)擁有5000多年璀璨文明的古老民族,開(kāi)啟了走向偉大復興的新篇章。新征程上的中國,承載著(zhù)中華文明精神標識和文化精髓,為人類(lèi)文明的前行持續注入信心和動(dòng)力。

總監制丨錢(qián)蔚 王姍姍

監制丨 張鷗

制片人丨興來(lái)

主編丨寧黎黎

編輯丨程昱

視覺(jué)丨江雨航

校對丨劉欣顏

(來(lái)源:央視新聞客戶(hù)端)