由國家文物局組織的“考古中國”重大項目重要進(jìn)展工作會(huì )1日在線(xiàn)上召開(kāi),通報浙江余姚施岙遺址古稻田、廣東英德巖山寨遺址、甘肅慶陽(yáng)南佐遺址、張家川圪垯川遺址、河北張家口鄧槽溝梁遺址等5項重要考古成果。

浙江余姚施岙遺址 國家文物局供圖

此次會(huì )議聚焦新石器時(shí)代重要考古發(fā)現和研究進(jìn)展。浙江余姚施岙遺址發(fā)掘出河姆渡文化和良渚文化的大規模古稻田遺存,年代距今約6700年至4500年。其中良渚文化古稻田發(fā)現了由凸起田埂組成“井”字形結構的路網(wǎng),以及河道、水渠和灌排水口組成的灌溉系統,確認了面積為750、700、1900、1300平方米左右的4個(gè)田塊。出土陶釜口沿、魚(yú)鰭形鼎足、石刀、石犁殘片等,一條殘損的獨木舟被墊入田埂之中。稻田堆積中檢測出較多水稻小穗軸、稻田伴生雜草等,水稻植硅體密度遠高于一般古代稻田的認定標準。施岙遺址古稻田是目前世界上發(fā)現的面積最大、年代最早、證據最充分的大規模稻田,證明了稻作農業(yè)是河姆渡文化到良渚文化社會(huì )發(fā)展的重要經(jīng)濟支撐,深化了對長(cháng)江下游地區史前社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展和文明進(jìn)程的認識。

廣東英德巖山寨遺址發(fā)掘史前嶺南隨葬品最豐富、等級最高的墓葬之一 國家文物局供圖

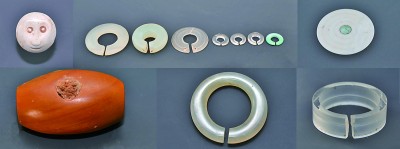

廣東英德巖山寨遺址是一處石峽文化聚落遺址,包括居住區、墓葬區等多個(gè)功能區。在墓葬區發(fā)掘66座墓葬,可見(jiàn)一次葬、二次葬和遷出葬現象。隨葬陶器組合以鼎、盤(pán)、豆、壺、罐為主,玉器有琮、鉞、環(huán)、玦等,以玉鉞為最大宗。墓葬表現出明顯的等級分化,高等級墓葬普遍隨葬玉器,其中M16隨葬品超過(guò)140件,包括5件玉鉞與2件玉環(huán)。巖山寨遺址是嶺南地區迄今發(fā)現規模最大的新石器時(shí)代聚落遺址,對于深入研究石峽文化與良渚文化的互動(dòng)、嶺南地區先秦聚落形態(tài)演變以及早期社會(huì )復雜化進(jìn)程具有重要意義。