最近,因為一場(chǎng)兩岸民間交流的盛會(huì ),“首來(lái)族”成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。

根據媒體報道,在第十五屆海峽論壇上,僅海峽青年論壇就有200多名第一次來(lái)大陸的臺灣青年參加。

有輿論認為,這些跨海而來(lái)的“新面孔”,為兩岸交流注入了新的活水。

譚主為此找到一些“首來(lái)族”和臺青組織做了問(wèn)卷調查。通過(guò)調查得知,吸引“首來(lái)族”登陸的主要原因有“想實(shí)地看看大陸的狀況”“被大陸的發(fā)展機遇吸引”“有未來(lái)在大陸學(xué)習、工作的規劃”等。

最引人矚目的是,調查顯示,在首次登陸后,八成以上受訪(fǎng)者都希望今后再來(lái),成為“常來(lái)族”。那么,大陸到底有什么魔力,讓這些“首來(lái)族”愿意成為“常來(lái)族”?譚主和他們深入地聊了聊。

到大陸“過(guò)苦日子”?

大陸發(fā)展令他們驚嘆“夢(mèng)想不到”

“大陸人吃不起茶葉蛋”“大陸都是土房子”“大陸高鐵沒(méi)有靠背”……這些在大陸朋友看來(lái)荒誕可笑的奇葩言論,對于從沒(méi)來(lái)過(guò)大陸,生活在信息繭房中的島內朋友來(lái)說(shuō),也許還真有幾分可信。

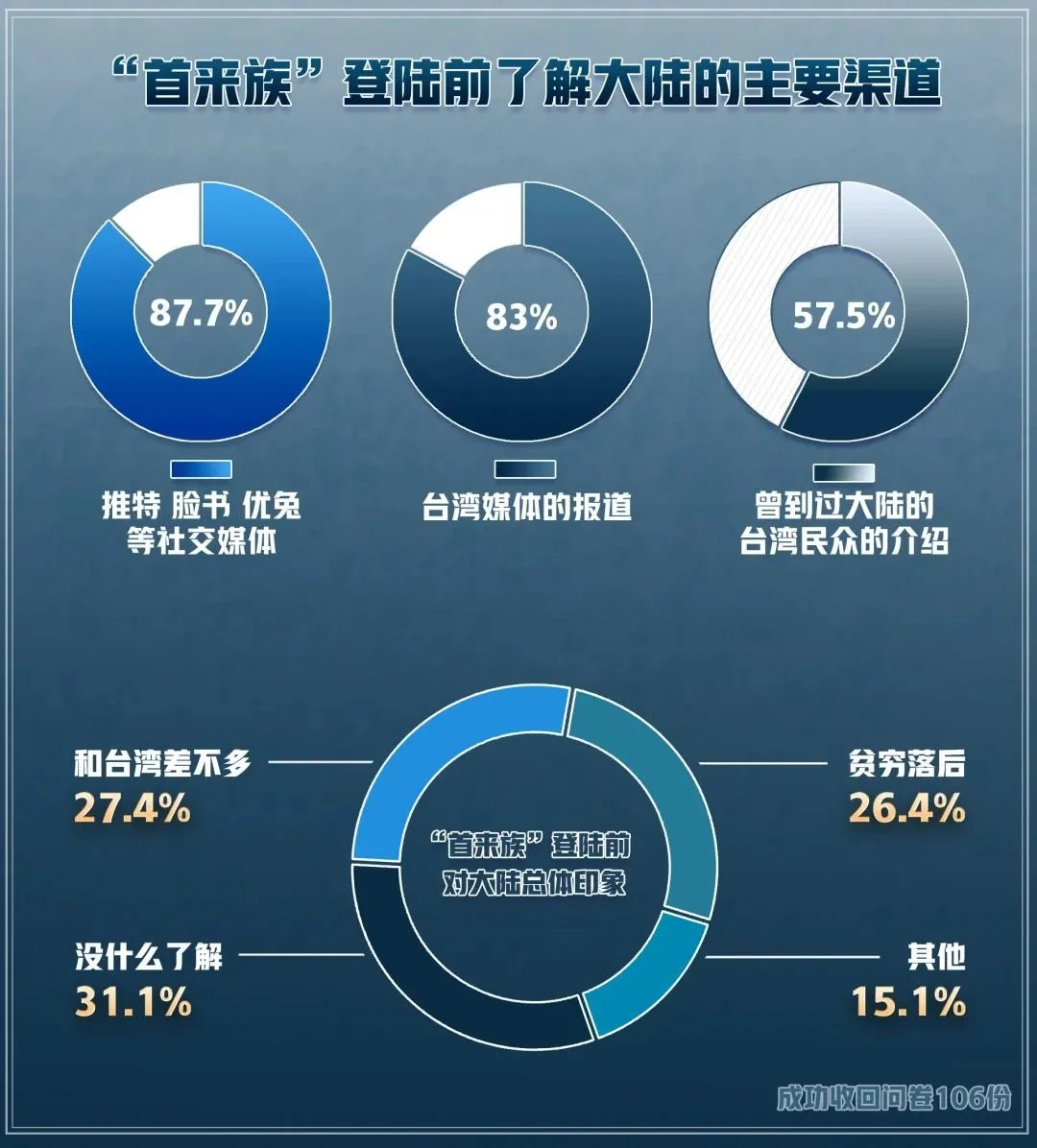

譚主對“首來(lái)族”的問(wèn)卷調查結果顯示,“推特、臉書(shū)、優(yōu)兔等社交媒體”“臺灣媒體的報道”以及“曾到過(guò)大陸的臺灣民眾介紹”是他們登陸前了解大陸的主要渠道。他們對大陸的總體印象也主要停留在“沒(méi)什么了解”“貧窮落后”或“和臺灣差不多”。

也正因如此,在實(shí)地參觀(guān)了大陸城鄉風(fēng)貌后,超半數受訪(fǎng)“首來(lái)族”感受到了巨大的反差,認為大陸比自己想象中進(jìn)步。更有近六成受訪(fǎng)者對大陸“出門(mén)帶一支手機就行”的體驗印象深刻。

這讓譚主想起了前不久首次來(lái)大陸祭祖、參訪(fǎng)的馬英九。他在行程中表示,大陸發(fā)展超乎想象,“有些甚至我們可以說(shuō)是夢(mèng)想不到的”“沒(méi)想到有這么多高樓”……

馬先生的“沒(méi)想到”,倒是讓譚主沒(méi)想到——他曾身居島內要職、長(cháng)期關(guān)注大陸,照理說(shuō)對大陸應該相當了解。如果連他都驚嘆“夢(mèng)想不到”,那些從沒(méi)來(lái)過(guò)大陸的島內民眾又怎么會(huì )“想得到”?這么看來(lái),馬先生登陸之際島內瘋傳“大陸高鐵沒(méi)有靠背”的荒唐事,實(shí)在是一個(gè)“應景”的諷刺。

來(lái)自臺南的女生小陳告訴譚主,他們家就鬧過(guò)笑話(huà)。她的父母一度認為,她赴大陸暑期實(shí)習是要去“過(guò)苦日子”。

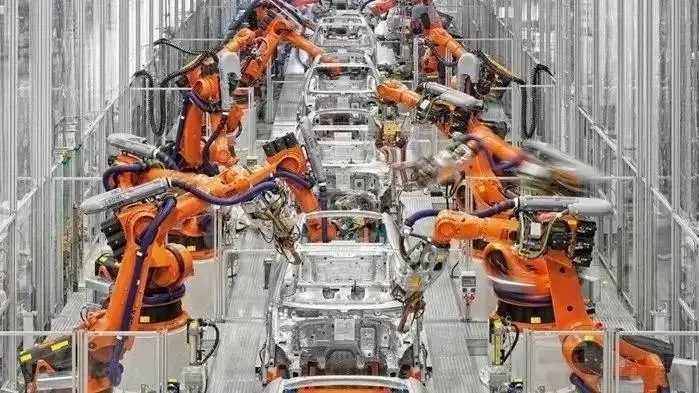

小陳登陸實(shí)習期間,見(jiàn)識到了物聯(lián)網(wǎng)在農田管理中的應用,對智能汽車(chē)制造廠(chǎng)里“幾乎全部自動(dòng)化,都由AI機器人執行工作”的場(chǎng)景感到十分震撼。相比之下,“臺灣很多農事與制造還依賴(lài)人工,規模也很小。這樣反倒以為去大陸是受苦,的確有點(diǎn)好笑。”

后來(lái),小陳帶父母來(lái)大陸進(jìn)行了一趟“見(jiàn)證之旅”。父母不禁感慨,百聞不如一見(jiàn),大陸和自己想的有天壤之別。

從“過(guò)苦日子”到“夢(mèng)想不到”,“首來(lái)族”在大陸改變了刻板印象。