臺北故宮博物院故宮今年三月卷土重來(lái)再次提出“修復及再利用計劃”,仍要在正館前設置大型“玻璃亭”建筑物,恐遮蔽其“故宮”整體意象。 圖/臺灣《聯(lián)合報》資料照片

【華夏經(jīng)緯網(wǎng)綜合報道】今年三月,臺北故宮博物院卷土重來(lái)再次提出 “修復及再利用計劃”,計劃案仍要在正館前設置大型“玻璃亭”建筑物,恐遮蔽“故宮”整體意象,也讓臺北故宮博物院再度陷入政治角力戰。而新任臺灣地區領(lǐng)導人賴(lài)清德5月20日才要上任,在520之前,臺北故宮博物院拋出該計劃案疑似“去中國化”;而明年又將迎接“百年慶”,屆時(shí)如何定位、看待臺北故宮?會(huì )成為賴(lài)清德大難題。

增建玻璃亭 遭質(zhì)疑遮蔽正館

改建案遭指“去中國化”,臺北故宮博物院對此辯稱(chēng),北院興建半世紀多,當初考慮民眾與文物安全才開(kāi)整建標,標案并未要求在正館前設入口亭,是評選委員經(jīng)專(zhuān)業(yè)評量選出得標團隊。目前建筑團隊已降低入口亭高度且縮小屋頂,希望達到共識;至于“去中國化”則是子虛烏有。

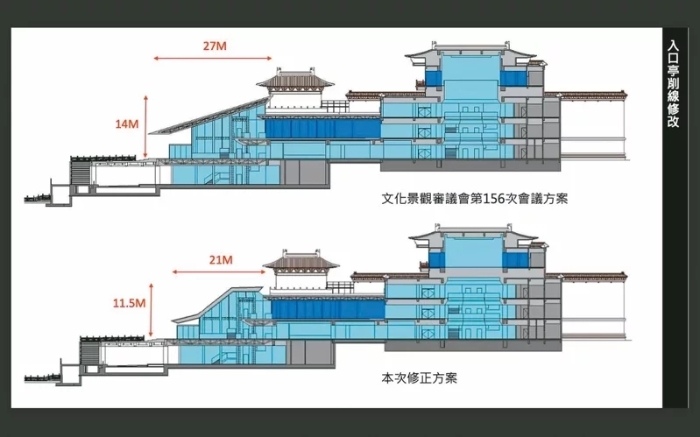

臺北故宮博物院北院整建最新方案,已將入口亭原斜屋頂做折面,總長(cháng)度從27米縮為21米,入口亭高度也從14米減為11.5米。圖/臺灣《聯(lián)合報》

臺北故宮博物院說(shuō),目前宗邁團隊最新方案已將入口亭原斜屋頂做折面,總長(cháng)度從27米縮為21米,入口亭高度也從14米減為11.5米。無(wú)法再低則是因入口亭若要做二樓,基于無(wú)障礙原須從亭下做電梯,必然得沖出相當高度,電梯上方也需機械緩沖空間。但整體已盡量避免遮蔽正館古典立面,為降低入口亭對正館外觀(guān)影響,新方案也參考正館黃墻綠瓦,提出屋頂配合改灰、黃、綠等色系。

據了解,臺北故宮博物院北院歷經(jīng)四次擴建工程,原貌一變再變。臺當局行政機構2017年核定“新故宮計劃”,內容包含北院整建,經(jīng)過(guò)兩年的招標,到2020年才有四組建筑團隊參與。當時(shí)招標在希望滿(mǎn)足建物、展間及園區整建補強等基本需求外,也盼團隊提供提升觀(guān)眾參觀(guān)質(zhì)量的加值創(chuàng )新方案,最后由宗邁建筑師事務(wù)所團隊得標。

據了解,當時(shí)其他投標團隊也都設計在正館周遭新增游客空間等建物,宗邁團隊因想創(chuàng )造連結正館地下一樓、一樓與二樓動(dòng)線(xiàn),將新建物安排在正館前方,也就是入口亭。之后因正館獲登錄為臺北市歷史建筑,得標案依臺灣地區“文資法”須送審議,被文資委員認為入口亭過(guò)大擋住正館,未予通過(guò),得重修改。

改建搞神秘 溝通大敗筆

實(shí)際上,臺北故宮博物院建成近半世紀,正館許多展間低矮、無(wú)法展出大畫(huà)全貌一直遭詬病,甚至有專(zhuān)家指掛寶物如掛抹布,從園區前進(jìn)到展場(chǎng)也十分不易。近十余年來(lái),臺北故宮博物院一直有擴整建計劃卻始終卡關(guān),除了規劃引發(fā)疑慮,溝通問(wèn)題也是一大敗筆。

臺北故宮博物院北院修復計劃如今卷土重來(lái),仍要設立入口亭,并規劃二樓設咖啡廳。臺灣《中國時(shí)報》資料照片

臺灣《聯(lián)合報》直言,這次“新故宮計劃”中北院歷史建筑的“修復及再利用計劃”,依照“文資法”, 臺北故宮博物院應早辦說(shuō)明會(huì )、聽(tīng)證會(huì ),并公開(kāi)相關(guān)信息且通知居民參與。但臺北故宮一開(kāi)始在網(wǎng)絡(luò )公告時(shí)僅放圖片卻無(wú)說(shuō)明,之后經(jīng)民眾要求也只揭露部分簡(jiǎn)報文件,起初也未給民眾表達意見(jiàn)渠道,難免讓民眾懷疑為何如此保密,連文資委員都一度摸不著(zhù)全貌。

在對外說(shuō)明計劃時(shí),也只是簡(jiǎn)言“為維護文物及游客安全”、“優(yōu)化文物保存環(huán)境,并提供優(yōu)質(zhì)參觀(guān)體驗”等,未能揭橥具更高格局及愿景、更有企圖心的未來(lái)藍圖,甚至許多細節都在媒體追問(wèn)下才逐漸披露,可惜了這套原本期望帶臺北故宮博物院“迎向下一個(gè)百年”的整建計劃。

文資專(zhuān)家盼融合新舊 有效規劃空間

新任臺北市文資委員李干朗表示,放眼全球博物館都努力讓展品吸引更多人參觀(guān),盧浮宮在正館前建玻璃金字塔,好容納更多游客,也加強參觀(guān)外的功能。“臺灣別再自以為臺北故宮博物院已經(jīng)很氣派,說(shuō)是世界幾大博物館”,李干朗說(shuō),臺北故宮博物院的寶物展品固然豐富,他也支持臺北故宮承續中國文化也吸納外國文化,但重點(diǎn)是要繼續進(jìn)步。

續任文資委員薛琴也說(shuō),臺北故宮博物院現狀與最早年原貌早已不同,現代化是必然,并非一定不能蓋入口亭,重點(diǎn)是如何更有效規劃博物館全區整體空間。他認為不妨放眼世界各國各地的博物館現代化工程,看大家如何融合風(fēng)格新舊,找到比較緩和的路徑、解決問(wèn)題。

臺北故宮博物院北院小檔案——

1961年決定在外雙溪建臺北故宮博物院正式館院,1965年正館主體完工,蔣介石為紀念國父孫中山,題署“中山博物院”門(mén)額,并于孫中山百年誕辰紀念日11月12日為臺北故宮博物院正式揭幕。

1967年及1970年陸續增建兩翼建筑和護龍,建筑仍采華北宮殿風(fēng)格;不過(guò)之后包括2007年完工的正館整建等多次工程,已漸脫離原設定的宮殿規格。

2017年蔡英文執政期間,臺當局行政機構核定所謂“新故宮計劃”,包括北院擴整建。但2020年北院擴整建競圖揭曉后一個(gè)月,正館獲登錄臺北市歷史建筑,整擴建依“文資法”須經(jīng)臺北市文資審議通過(guò)。