90多年前福州烏山西麓有一座私人圖書(shū)館,它是當時(shí)福州文化人心中的驕傲。“帝師”陳寶琛為其命名,林徽因的叔父林天民作建筑設計,郁達夫、鄧拓、胡蝶等文化名人都在這留下故事。它就是“烏山圖書(shū)館”。

本周,消失近70年的“烏山圖書(shū)館”匾額被發(fā)現在福建博物院的大草坪上。一段塵封的往事也成為福州網(wǎng)友,特別是老建筑愛(ài)好者們熱議的話(huà)題。

烏山舊時(shí)匾額

現身西湖畔

7月初,不少福州的老建筑愛(ài)好者們,將目光聚焦在西湖畔的一處大草坪。

這塊草坪屬于福建博物院管理,這里堆放著(zhù)木化石、石柱礎等老物件。烏山圖書(shū)館的匾額,就靜靜地躺在草坪上的一株大榕樹(shù)下。由于游客無(wú)法進(jìn)入草坪,匾額就默默躺在這里幾十年之久。如今,大多數市民都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這家圖書(shū)館的名字。

市民秦女士是福州愛(ài)國商人羅勉侯的后人,她之所以知道烏山圖書(shū)館,是因為圖書(shū)館是祖上參與捐建的。“烏山圖書(shū)館由民間捐建,我的外曾祖父羅勉侯,當年捐款1000銀圓,還有劉雅扶、黃瞻鴻等6人各捐1000銀圓。我無(wú)意中在‘福州老建筑群’中發(fā)現一張照片,上面有烏山圖書(shū)館的石匾額,幾經(jīng)詢(xún)問(wèn)群友陳先生、蔡女士才知道匾額在福建博物院。”在福建博物院工作人員的幫助下,秦女士得以進(jìn)入被圍起的草坪內,確認了這塊牌匾的存在。

整理石刻時(shí)發(fā)現

故事有待考證

記者查閱資料發(fā)現,烏山圖書(shū)館創(chuàng )辦于1929年,原為私立福建學(xué)院的圖書(shū)館,后陳寶琛取“珍籍藏之于名山”之意,命名為“烏山圖書(shū)館”。1952年烏山圖書(shū)館的圖書(shū)移交福建省圖書(shū)館后,其原址為省幻燈制片廠(chǎng)所用。1994年到1995年,烏山路擴建,烏山圖書(shū)館舊址被拆除,建筑遺存不知去向。

而福建博物院前身是“福建省博物館”。1960年,福建省博物館遷移到西湖窯角嶼。現在的福建博物院和大草坪,則是在2002年建設的。

福建省考古研究院研究館員高健斌是匾額的發(fā)現者,他告訴記者,前段時(shí)間他在整理博物院內存放的石刻時(shí),發(fā)現了這塊烏山圖書(shū)館匾額。至于石匾額何時(shí)被放置在西湖畔,福建博物院方面表示還需要調查。

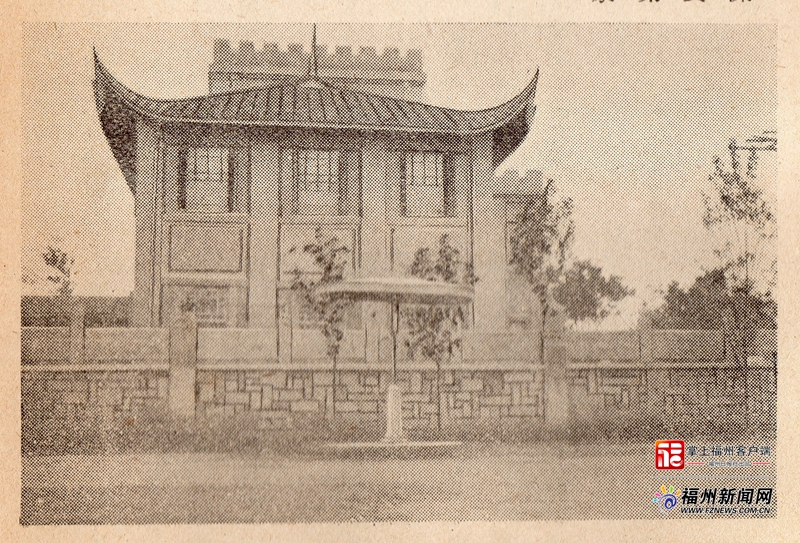

1933年左右拍攝的烏山圖書(shū)館(來(lái)源:東恩納寬惇《泰ビルマ印度》,林軼南收藏)

民國時(shí)期福州地標

郁達夫郭沫若都來(lái)此打卡

烏山圖書(shū)館究竟有怎樣的故事,讓福州人至今津津樂(lè )道?

在《福建文史資料》系列叢書(shū)中,收錄了烏山圖書(shū)館負責人薩兆寅寫(xiě)的《烏山圖書(shū)館簡(jiǎn)史》一文。文中詳細介紹了該圖書(shū)館的往事。

作為福州當時(shí)最大的私立圖書(shū)館,它自誕生之日起便與許多文人志士結下淵源。

烏山圖書(shū)館建筑由建筑師林天民設計,他也是一代才女林徽因的叔父。烏山圖書(shū)館不僅為陳寶琛命名,其成立之初,陳寶琛之子陳幾士還將家中部分藏書(shū)一萬(wàn)余冊捐贈給烏山圖書(shū)館,奠定了館藏基礎。

之后,烏山圖書(shū)館接收了福州第一個(gè)私立圖書(shū)館——福州藏書(shū)樓、福州閱書(shū)報社、一六圖書(shū)館等團體的藏書(shū)。許多名人也將私人藏書(shū)贈予烏山圖書(shū)館,其中不乏孤本、珍本。

值得一提的是,在五四運動(dòng)中有力宣傳新文化的北京晨報社,該報停辦后其藏書(shū)及出版物由劉放園、林仲易二人運來(lái)福州,藏入烏山圖書(shū)館,從《晨報》創(chuàng )刊至停刊的全部出版物皆在其中,尤為珍貴。

豐富的藏書(shū)讓當時(shí)的烏山圖書(shū)館成為名流與有識之士相聚的地方。福州名人鄧拓、傅衣凌年輕時(shí)經(jīng)常在烏山圖書(shū)館讀書(shū)、學(xué)習。1935年郁達夫到福州時(shí),曾在此舉行講演會(huì )。1935年民國影后胡蝶來(lái)福州時(shí)也曾在烏山圖書(shū)館舉辦影迷見(jiàn)面會(huì )。據說(shuō),郭沫若當年也曾到過(guò)這座圖書(shū)館,他的父親幫他尋到了一本此前久尋未獲的書(shū)。(記者 李琪 石磊磊 文/攝)

來(lái)源:福州新聞網(wǎng)