文物不言,何以中國。

2024年9月10日下午,習近平總書(shū)記來(lái)到陜西寶雞青銅器博物院考察,走進(jìn)展廳聽(tīng)取當地周秦時(shí)期歷史文化介紹,仔細察看何尊、逨盤(pán)等珍貴青銅器,了解加強文物保護研究利用等情況。

鏡頭定格這樣一個(gè)畫(huà)面:參觀(guān)“宅茲中國”單元時(shí),總書(shū)記在一件國寶級青銅器前駐足凝視,仔細觀(guān)察。

2024年9月10日,中共中央總書(shū)記、國家主席、中央軍委主席習近平在前往甘肅考察途中,來(lái)到陜西省寶雞市參觀(guān)寶雞青銅器博物院。新華社記者 王曄 攝

總書(shū)記眼前的這件青銅器便是“鎮院之寶”——何尊,西周青銅器的代表作之一。尊內底鑄有銘文122字,其中的“宅茲中國”字樣,是迄今為止發(fā)現“中國”二字最早的文字記載。

何尊上“中國”二字的內涵不斷演變、發(fā)展、擴充,不僅僅是地理概念的標注,更逐漸成為中華文明日新月異的見(jiàn)證。

除何尊、逨盤(pán)、秦公镈外,寶雞青銅器博物院還擁有青銅器、玉石器、陶瓷器等文物48萬(wàn)余件,其中珍貴文物3200余件。

一件件“國寶重器”,如一部部“青銅史書(shū)”,記錄著(zhù)泱泱中華燦爛輝煌的“文明密碼”。

“總書(shū)記考察時(shí),我非常榮幸地擔任講解員。我主要向總書(shū)記介紹了館內的‘青銅器之鄉’‘宅茲中國’‘周禮之邦’‘秦肇之路’四個(gè)單元。”陜西寶雞青銅器博物院講解員滕曉華說(shuō),我們的每一次講解,都是為傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統文化貢獻自己的力量。

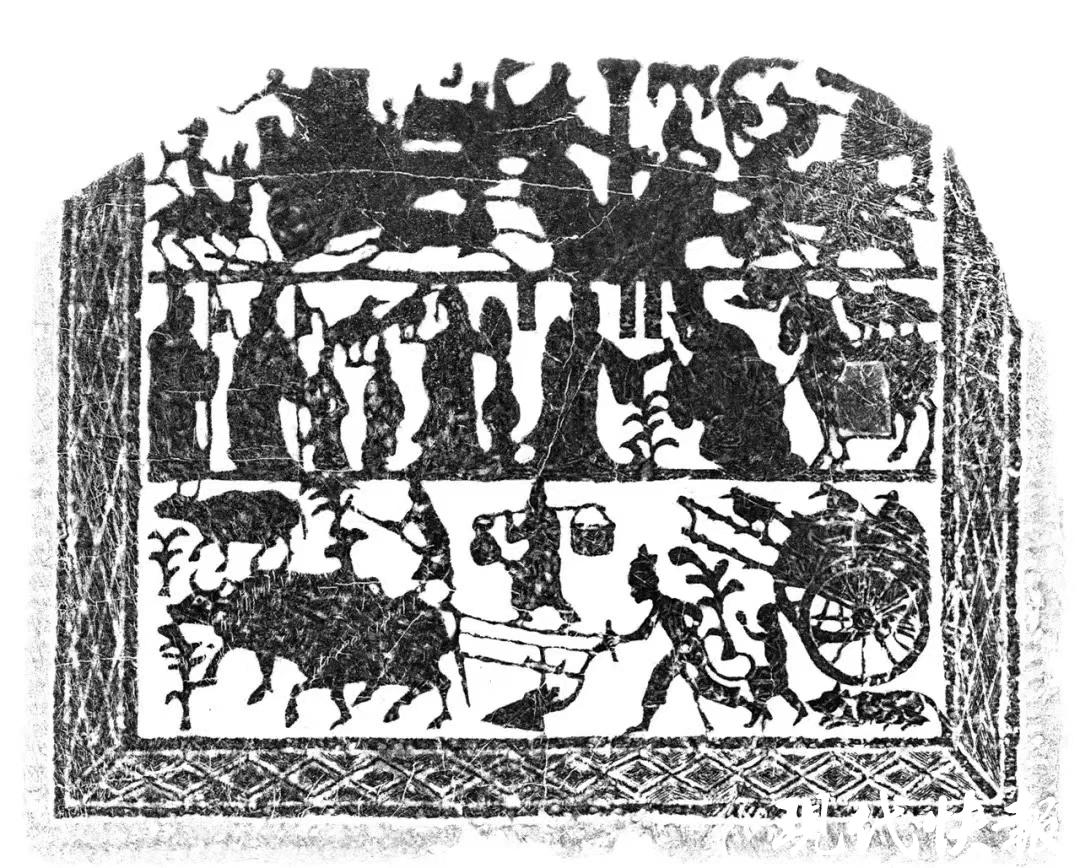

寶雞青銅器博物院內展出的何尊銘文拓片。寶雞青銅器博物院供圖

燦若星辰的文化瑰寶,是中華文明的金色名片。總書(shū)記曾不止一次“攜手”何尊,讓世界了解“何以中國”。

2020年4月,總書(shū)記在陜西考察時(shí)溯古言今:“‘中國’二字最早見(jiàn)于在陜西出土的青銅器何尊。”2022年7月,總書(shū)記親自批準建設的中國國家版本館開(kāi)館,何尊在此展出。2023年6月2日,一場(chǎng)以何尊銘文“宅茲中國”命名的專(zhuān)題展在中國歷史研究院展出。這天下午,總書(shū)記走進(jìn)院內的中國考古博物館,先后參觀(guān)文明起源和宅茲中國專(zhuān)題展,了解新石器時(shí)代和夏商周時(shí)期重大考古發(fā)現,并不時(shí)詢(xún)問(wèn)相關(guān)研究工作進(jìn)展。

中國考古博物館內的宅茲中國專(zhuān)題展。總臺央視記者 許永松 攝

在中國—中亞峰會(huì )上,“何尊”紀念品還被選定為禮品之一,贈送給中亞國家元首。

藏禮于器,以器述史。歷經(jīng)歲月洗禮,新時(shí)代下,這些輝煌燦爛的周秦歷史和青銅文明正通過(guò)數字化、研學(xué)、文創(chuàng )等多種形式“活起來(lái)”,無(wú)聲述說(shuō)著(zhù)古老的文明智慧。

“我們通過(guò)現代科技手段對何尊進(jìn)行清洗去銹、緩蝕處理、修復等保護,為深入研究西周歷史和文化提供了寶貴資料。”寶雞青銅器博物院院長(cháng)寧亞瑩表示,通過(guò)材料科學(xué)、化學(xué)分析、無(wú)損檢測等,對文物的病害進(jìn)行精準診斷,可延長(cháng)青銅器的壽命和穩定性。

寧亞瑩介紹,當前我們按照“保護第一、加強管理、挖掘價(jià)值、有效利用、讓文物活起來(lái)”的新時(shí)代文物工作方針,不斷加強青銅器保護、研究和利用。同時(shí)建立數字化展示平臺,為中華文化保護傳承工作提供更廣闊的平臺和空間。

明星文物“何尊”吸引了大量游客觀(guān)賞。寶雞青銅器博物院供圖

泱泱中華,歷史悠久,文明博大。總書(shū)記始終心系中華優(yōu)秀傳統文化的保護與傳承工作,一次次追溯文明源流,將目光投向“何以中國”的文化密碼。

在考察殷墟博物館時(shí),總書(shū)記自信地說(shuō)“中華文明源遠流長(cháng),從未中斷,塑造了我們偉大的民族,這個(gè)民族還會(huì )偉大下去的”;在考察三星堆博物館新館時(shí),總書(shū)記指出“三星堆遺址考古成果在世界上是叫得響的,展現了四千多年前的文明成果,為中華文明多元一體、古蜀文明與中原文明相互影響等提供了更為有力的考古實(shí)證”……在總書(shū)記的引領(lǐng)推動(dòng)下,我國文物保護工作取得歷史性成就,文化遺產(chǎn)蘊含的創(chuàng )新創(chuàng )造基因被不斷激活。

知所從來(lái),方明所向。

從“宅茲中國”到“何以中國”,從最早的“中國”邁向“日新”的中國,正如習近平總書(shū)記在寶雞青銅器博物院考察時(shí)指出:中華文明五千年,還要進(jìn)一步挖掘,深入研究、闡釋它的內涵和精神,宣傳好其中蘊含的偉大智慧,從而讓大家更加尊崇熱愛(ài),增強對中華文明的自豪感,弘揚愛(ài)國主義精神,把中華優(yōu)秀傳統文化一代一代傳下去。

記者:彭曉玲

制圖:王瀟瀟

協(xié)調:人民網(wǎng)陜西頻道李志強

素材來(lái)源:人民日報、新華社

來(lái)源:人民網(wǎng)-中國共產(chǎn)黨新聞網(wǎng)